Cette chronique est diffusée sur Euradio sous le titre « Des histoires de territoire » dans le cadre de l’émission mensuelle d’Alexandra Fresse-Eliazord « Par les Mots qui courent… » qui décrypte les mots de l’actualité.

Des mots interdits

Face à une actualité riche, j’avais une envie, et même plus, un besoin de parler des mots interdits : cette liste de mots qui désormais, aux États-Unis, ne doivent plus figurer dans les programmes de recherche. Mais que dire à part notre effarement ? Pour leur rendre justice, il faudrait prendre ces mots un par un : genre, LGBT, multiculturel, inégalités, crise climatique… (il y en a tout de même plus d’une centaine). Il faudrait pour chacun, donner leur profondeur, leur contexte et comprendre aujourd’hui pourquoi ils dérangent. J’aurais donc une centaine de chroniques à préparer…

On dit que mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. Ajoutons que ne pas les nommer c’est les invisibiliser. C’est nier leur existence. Et c’est donc extrêmement violent. Ça c’est pour « l’actu chaude » comme on dit.

Et puis il y avait un mot que j’observe depuis longtemps, et que je garde « dans les frigos », qui vient d’une certaine façon percuter cette actualité, de mon point de vue. Il s’agit du mot « territoire ».

Mon histoire avec le « territoire »

Je vous donne le contexte : il y a une dizaine d’années, quand je travaillais au cabinet d’un Président de Région, et j’ai été frappée par une sorte de jargon institutionnel ; il y avait « équipement structurant », « acteurs » pour dire, les gens, et « territoire ». C’était il y a plus de 10 ans, entre temps, ces mots ont fait leur chemin et même les journalistes parlent aujourd’hui des « acteurs d’un territoire ».

Le mot territoire, étymologiquement, vient du latin et de l’adjectivation du mot « terre ». On l’utilise ici pour parler de « l’endroit où vivent les gens ». Il y a le territoire administratif, on parle de « collectivités territoriales »… En France, « les territoires », c’est devenu aussi un peu l’autre mot pour « la province », on dit aussi « en région », mais « les territoires », ça sonne plus « neutre » que province, connoté du cliché du « petit notable de province ».

Et il y a aussi dans notre monde, pas si lointain, des « expansions territoriales » et des territoires occupés, et nous abordons ici la notion de conquête.

Quand l’idéologie envahit la science

Il s’avère que « territoire », n’a pas que le sens géographique d’un endroit dont on connaît les limites ou les frontières. Empiéter sur le territoire de l’autre, c’est aller sur un terrain qui n’est pas le sien. On le voit, quand l’idéologie envahit la science, on peut considérer que c’est une attaque, une atteinte à son intégrité. Comment lutter ? Ici, dans d’autres territoires, je reviens au sens géographique et géopolitique, comme l’Europe, il y a des appels pour accueillir les chercheuses et chercheurs américains malmenés. Pour qu’ils continuent à utiliser ces mots bannis par l’administration Trump…

Ces mots nous parlent, pour une grande partie de cette liste, des différences entre les êtres humains et de la façon dont ces différences sont traitées dans nos sociétés. Or, pour comprendre l’autre, il y a également cette image d’un territoire, non pas à conquérir, mais à explorer.

L’empathie : aller voir sur la colline de l’autre

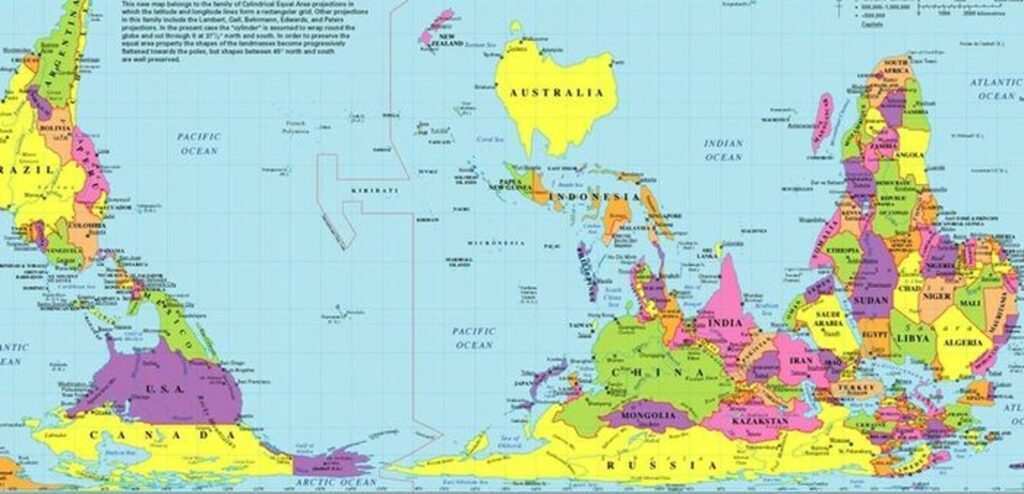

En effet, quand on parle de « l’empathie », qui est notre faculté à « aller voir » ce que ressent l’autre, une image est donnée parfois, pour bien nous faire comprendre que l’empathie est une démarche, et non pas une faculté « d’éponge » : il s’agit « d’aller sur la colline de l’autre ». C’est-à-dire, de me déplacer pour voir ce que l’autre voit, et comprendre qu’il a un point de vue, on pourrait même dire un « point de vie » différent. D’une colline je peux voir une forêt verdoyante, et peut-être que de la colline d’en face, on voit une partie de la forêt calcinée. De même que pour varier les points de vue, regardons juste un planisphère vu de l’Australie, ça nous met la tête à l’envers, et l’on se rend compte que l’on n’est peut-être pas le centre du monde…

Hannah Arendt, elle, parlait de « rendre visite à l’autre ». Or, notons qu’il est toujours plus facile d’aller « rendre visite » à des voisins directs, à des personnes qui nous ressemblent. D’où l’importance aujourd’hui d’encourager les explorations des différences, pour mieux les comprendre. Et donc, oui, ouvrons grand les portes de nos territoires pour accueillir les scientifiques qui, eux, nous ouvrent les yeux sur la diversité, d’autres points de vie, et la complexité du monde.

Alexandra Fresse-Eliazord, coach en communication et écrivaine, a collaboré au livre d’Adrien et Fabien Figula Letort, Diversité et Inclusion, pourquoi l’entreprise ne peut plus attendre, éditions de l’Aube, mars 2025.